5月18日下午,在我院虛擬仿真中心,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學張文羿教授、福州大學范立海教授受邀為我院師生線上作學術報告。兩位教授的報告題目分別為“植物乳桿菌適應抗生素環(huán)境的分子機制”、“大腸桿菌SecY蛋白轉(zhuǎn)位通道的糖轉(zhuǎn)運研究及其應用”。參加報告會的有學院黨政領導,相關專業(yè)教師及研究生。會議由副院長張國強主持。

張國強代表學院感謝兩位教授線上指導,并簡要介紹了他們的研究領域、方向以及所取得的成果,要求青年教師和研究生不僅學習報告內(nèi)容的專業(yè)知識,更要學習專家治學精神、先進做法和寶貴經(jīng)驗。各位青年教師不忘使命,要結合自身工作實際和職業(yè)發(fā)展,更好地投入科學研究工作中。

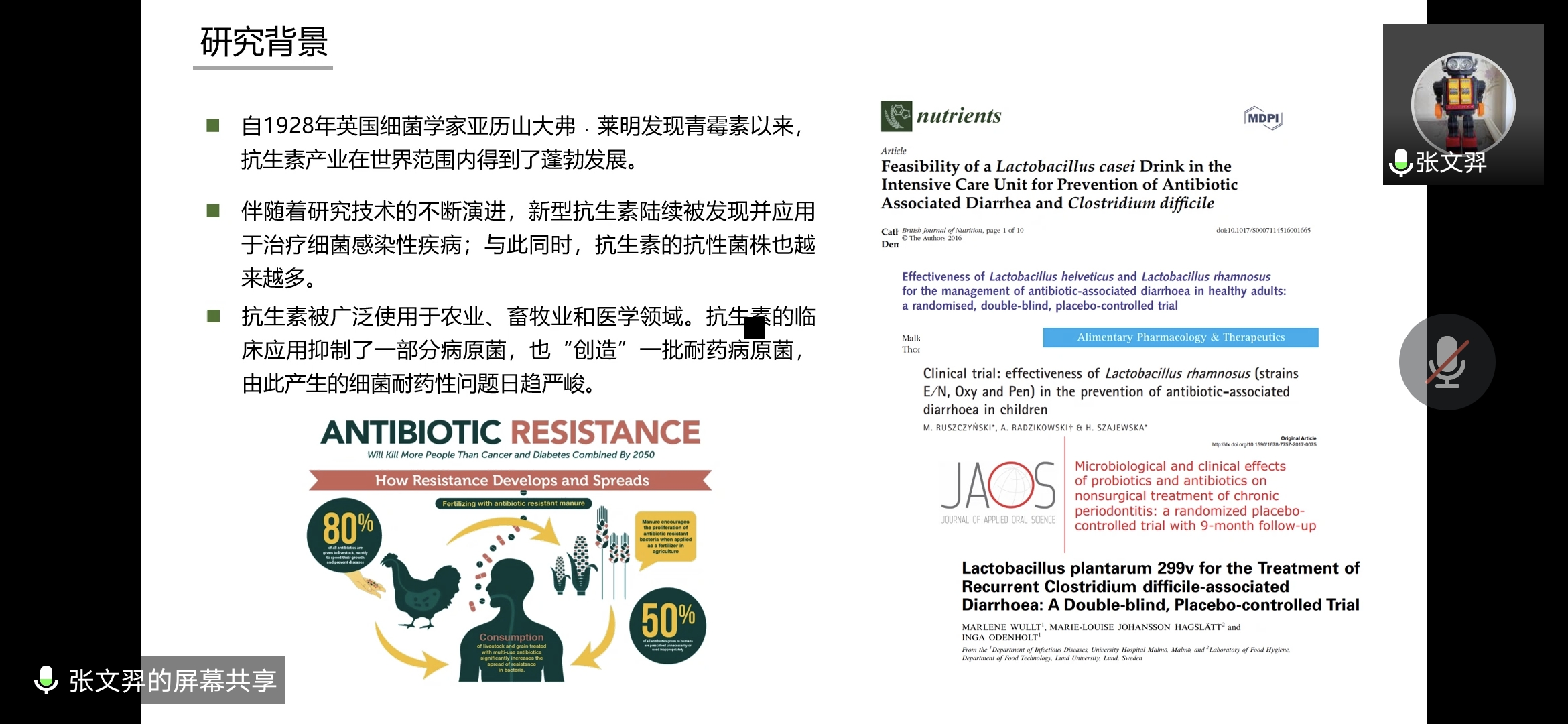

抗生素抗性長期以來一直都是食品微生物學領域關注的熱點問題。張文羿教授研究是以植物乳桿菌抗生素耐受性實驗室進化過程為研究模型,通過結合基因組學、蛋白質(zhì)組學和基因敲除技術同時觀測表型和基因型變化,全面解析適應抗生素環(huán)境過程中的潛在分子機制。這一研究成果可為我國益生菌和發(fā)酵劑的進一步研究、開發(fā)和利用奠定堅實的理論基礎,具有重要的實際指導意義。

范立海教授報告是針對大腸桿菌的特異性糖轉(zhuǎn)運途徑存在底物范圍狹窄、“飽和現(xiàn)象”、“抑制物敏感”和“誘導物排斥”等問題,設計了由SecY通道和SCVE外膜致孔蛋白組成的簡單擴散跨膜系統(tǒng),實現(xiàn)葡萄糖、果糖、木糖和阿拉伯糖等的非特異性跨內(nèi)膜運輸,并將該系統(tǒng)應用于木糖醇和D-阿洛酮糖的生物合成,實現(xiàn)木糖醇細胞工廠的碳代謝流自動控制和D-阿洛酮糖細胞工廠的底物非磷酸化轉(zhuǎn)運。此外,基于氨基酸孔環(huán)的定點突變,進一步開發(fā)SecY通道的二糖轉(zhuǎn)運功能。

兩位教授結合自身科研經(jīng)歷,深入淺出的分享了科研經(jīng)驗,讓我們廣大師生受益匪淺。

張文羿:教授,博士研究生導師,國家優(yōu)秀青年基金獲得者,主要從事乳酸菌資源開發(fā)方面的基礎研究。以第一或通訊作者在Briefings in Bioinformatics、Science Bulletin、mSystems、Computational and Structural Biotechnology Journal、Food Microbiology等國內(nèi)外期刊發(fā)表研究論文60篇;副主編教材1部,參編專著5部;申請國家發(fā)明專利11項,轉(zhuǎn)化專利1項;主持國家自然科學基金、內(nèi)蒙古自然科學基金等科研課題10項。先后入選內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才”工程、“草原英才”工程青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才、“青年科技英才”支持計劃和“新世紀321人才工程”;獲得美國食品科學技術學會(IFT)頒發(fā)的Tanner Award獎勵、神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技獎優(yōu)秀創(chuàng)新團隊獎、教育部技術發(fā)明一等獎、教育部科技進步二等獎、內(nèi)蒙古自然科學二等獎和長城食品安全科學技術二等獎各1項。

范立海:福州大學石油化工學院教授,博士生導師。2010年于浙江大學獲得博士學位。累計主持國家863青年科學家專題、國家自然科學面上、國家重點研發(fā)計劃子課題和國家自然科學青年科學基金等國家級項目6項,參與國家重點研發(fā)計劃青年項目1項。研究成果發(fā)表于PNAS, Metabolic Engineering, Biotechnology and Bioengineering, Journal of Agriculture and Food Chemistry等國際知名學術期刊。獲授權中國發(fā)明專利2件,申請中國發(fā)明專利5件,成果轉(zhuǎn)化應用1項。獲“閔恩澤能源化工獎”-青年進步獎、北京化工大學“校長獎”等。入選福建省“閩江學者”特聘教授、國家留學基金委“國際清潔能源拔尖創(chuàng)新人才”、北京市“優(yōu)秀人才”和泉州市“引進高層次人才團隊”(負責人)等。兼任中國化工學會生物化工專業(yè)青年學者工作委員會常務委員;Frontiers in Bioengineering and Biotechnology期刊Review Editor。(文/圖:潘真清;審核:張國強)